古代ギリシャの哲学者ソクラテスは、「知を愛する」ことを主張し、現代まで続く哲学の出発点となりました。

しかし、ソクラテスよりも前の時代にも、根源的な問いと向き合った哲学者たちがいます。

この記事では、ソクラテス以前の哲学者がどのような問いを考えていたのか、彼らの思想をわかりやすく解説します。

- ソクラテス以前にどのような哲学者がいたか

- ソクラテス以前の哲学者は何を考えていたか

- ソクラテス以前の哲学を学べるおすすめ書籍

世界は何でできているのか

当時は化学も顕微鏡も存在しなかったため、哲学者たちは「世界は何でできているんだろう」という問いを考えました。

タレス

タレスは、万物の根源(=アルケー)は「水」であると考えました。

タレスは、水が水蒸気や氷といった多様な形態をとるように、この世界の多様性もまた水から生じると主張しました。

それまでのギリシャでは、世界は神々によって作られていると考えられてきました。

タレスは神話ではなく合理的な説明によって、世界の成り立ちを説明しようとしたのでした。

アナクシマンドロス

タレスの弟子・アナクシマンドロスは、万物の根源はアペイロン(=無限で不定形な存在)であると考えました。

アナクシマンドロスは、アペイロンが世界を生み出し、世界はやがてアペイロンに吸収されていくのだと主張しました。

アナクシメネス

アナクシマンドロスの弟子・アナクシメネスは、万物の根源は「空気」であると考えました。

アナクシメネスは、空気が無限にあると考え、空気が凝縮することによって雲ができ、さらに凝縮すると水になり、そして土に変わると考えました。

そして生命も土から生まれるので、すべての存在は空気から生まれるということになります。

宇宙の法則は何か

星の動きや木の葉っぱが落ちる様子に至るまで、宇宙で起こる現象の背後には物理法則が働いています。

哲学者たちは宇宙がどんな法則で動いているのかを考えました。

ピタゴラス

ピタゴラスは、宇宙が人間の主観ではなく、数学的な法則に基づいて動いているのではないかと考えました。

そして、数学的な計算によって宇宙の法則を解き明かそうと試みました。

宇宙を理解するための道具として数学を使うことは、2500年経った今日の自然科学と全く同じですね。

世界は変化しているのか

空は常に変化しているように見えますが、石ころはまったく変化していないように見えます。

哲学者たちは世界が変化しているのか、それとも変化していないのか、という問いを考えました。

ヘラクレイトス

ヘラクレイトスは、宇宙は常に変化し続けており、その変化こそが宇宙の本質であると考え、「万物は流転する」と主張しました。

ヘラクレイトスによれば、私たちが川の中を歩く時に、足に触れている水は数秒前に触れていた水と一見同じ水のように見えますが、実際はまったく別の水に変化しています。

ヘラクレイトスは「変化」そのものが世界の真理であると考え、世界の根底にある一貫した原理を探求しました。

パルメニデス

パルメニデスは、世界は不変であると考えました。

パルメニデスは、宇宙は一つの不変の存在であり、すべての変化は幻想にすぎないと主張しました。

つまり、私たちがが日常で感じる変化は、実際には存在しないということになります。

この考え方は、「人間が客観的に物事を見ているわけではない」という思想に影響を与えています。

ソクラテス以前の哲学者を学ぶためのおすすめ書籍

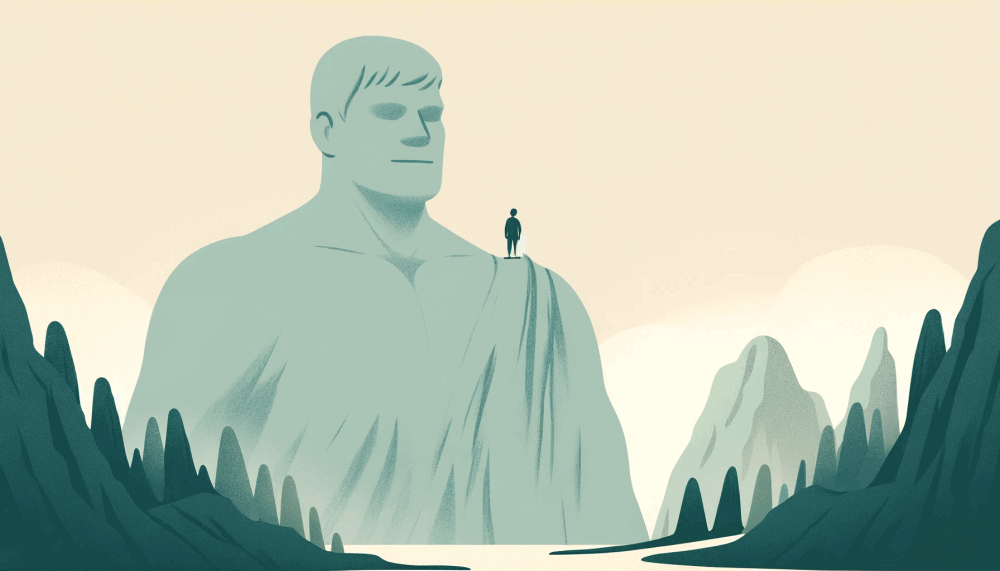

ソクラテス以前の哲学者から私たちが学べること

現代に生きる私たちが、ソクラテス以前の哲学者から学べることは何でしょうか。

それは、「答えのない問いに挑む」ということです。

人生は答えのない選択の連続です。

しかし、その中でも自分なりに考え、結論を出していくことで、一歩ずつ前に進むことができます。

答えのない問いにぶつかった時には、前提知識がほぼゼロの状態で世界の正体を解き明かそうとした哲学者たちの姿を思い浮かべてみてください。

まとめ

この記事では、ソクラテス以前の哲学者の思想をわかりやすく解説しました。

現代に生きる私たちは自然科学をはじめ様々な知識のおかげで、とても便利な生活を送っています。

哲学者ニュートンは、先人の知恵をもとにより良いものを生み出していくことを「巨人の肩に乗る」と表現しましたが、ソクラテス以前の哲学者はまさに私たちにとっての巨人のような存在であると言えます。

この記事をきっかけに、哲学に興味を持っていただけたら嬉しいです。