独我論は、「自分の意識だけが現実であり、世界や他者はすべて自分の意識が作り出した幻である」という思想です。

この記事では、独我論について具体例を用いてわかりやすく解説します。

- 独我論がどのような思想か

- 独我論を学ぶうえで参考になる哲学者

- 独我論の恐怖を乗り越える方法

独我論とは

独我論とは、自分の意識以外のすべての存在を疑う考え方です。

たとえば、美味しいパンを食べているときを想像してみてください。

独我論の考え方によれば、そのパンは本当に存在しているのではなく、ただ自分の意識が「パンが存在している」と認識しているだけ、ということになります。

そして、パンだけではなく、支払ったお金も、パン屋さんも、自分の手や口も脳も、すべてのものは本当は存在しておらず、ただ自分の意識の錯覚によって、存在しているように見えているだけであるということです。

独我論はその名のとおり、「世界は私(の心)だけが、ただ独りで存在しているだけなのではないか」という考え方です。

突拍子もない考え方のようにも見えますが、実ははっきりと否定するのはとても難しいです。

独我論を学ぶうえで参考になる哲学者

ルネ・デカルト

フランスの哲学者デカルトは、物事の真理を知るためには、当たり前だと思っていることをあえて疑うべきだと主張しました。

そして、実際にすべての物事を懐疑的に検討した結果、デカルトは「あらゆるものを疑っている自分」だけは確実に存在するという結論にたどり着きました。

デカルトはこのことを「我思う、ゆえに我あり」と表現しました。

ジョージ・バークリー

イギリスの哲学者バークリーは、「存在することは知覚されることである」と主張しました。

バークリーによれば、人間が「何か」の存在を認識する時には、その「何か」自体を見ているわけではなく、五感を通して「知覚」しているにすぎません。

そしてバークリーは、何かが存在するということは、誰かが知覚することとイコールであると主張しました。

ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン

オーストリア出身の哲学者ウィトゲンシュタインは、個人の内面を言語によって完全に表現することは難しいと主張しました。

ウィトゲンシュタインは「箱の中のカブトムシ」という思考実験によって、他者と共有できない個人的な感覚について説明しました。

ある複数の人たちがそれぞれ「カブトムシ」の入った箱を持っています。

各自は自分の箱の中身を見ることができますが、他者の箱の中身を見ることはできません。

この時、他者の箱の中に本当に「カブトムシ」が入っているかどうかを言語によって確認する方法はありません。

なぜなら、たとえ相手が「カブトムシが入っているよ」と言っていたとしても、それが真実かどうかは自分にはわからず、さらにその「カブトムシ」という言葉が自分の「カブトムシ」と同じ意味を持つとは限らないからです。

同じように、自分の箱の中に本当にカブトムシが入っていることを他者に言葉で伝えることはできません。

独我論が正しいかどうかを考える際には、「他者も自分と同じように心を持って存在しているか」ということが重要なポイントになります。

ウィトゲンシュタインは、私たちが他者の心の中の経験を言語によって完全に理解することは困難であると考えたのでした。

ちなみに、ウィトゲンシュタインは言語が社会的な文脈の中で意味を持つものであるとも主張しています。

つまり、独我論が正しいということを、他者とコミュニケーションを取るための「言語」を使って思考している時点で、他者の存在を否定する独我論はある種矛盾してしまうとも言えます。

独我論の恐怖を乗り越える方法

独我論は、自分以外の他者が存在しない可能性があるという考え方です。

人によっては直感的に「いや、他者も普通に存在するでしょ。」と思えるかもしれませんが、思慮深い方は、自分がたったひとりでこの世に存在しているのではないかという不安や恐怖を覚えてしまうかもしません。

この恐怖を乗り越えるための一つのヒントとして、「身体論」があります。

身体論とは、人間を身体と精神が一体となった存在であると考える思想です。

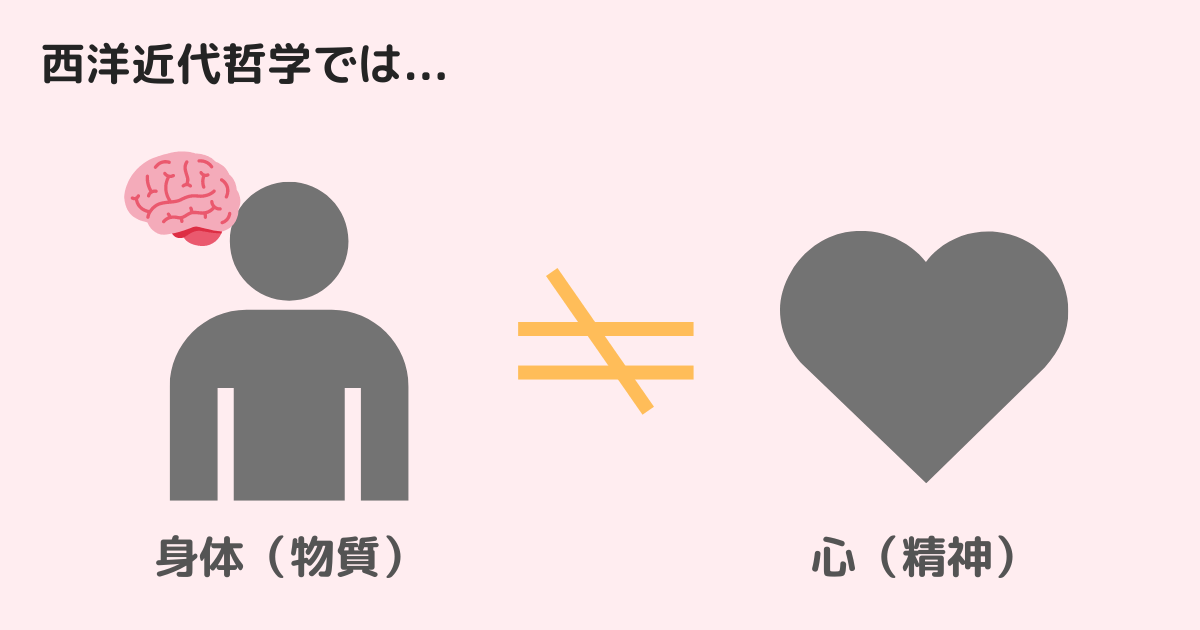

従来の西洋哲学や自然科学の考えでは、身体と精神は区別して考えるのが常識でした。

しかし近年では、人間の活動における身体の重要性が見直されてきています。

デカルトの「我思う、ゆえに我あり」という言葉には、身体と心は別物であり、確かなものは心(=精神)だけであるというニュアンスが含まれています。

しかし、もし自分の身体を精神と同じくらい確かなものだと実感できれば、「ゆえに我あり」の「我」には精神だけではなく身体も含まれることになります。

そして、自分の身体と他者の身体が触れ合うことで、他者の存在を確かなものであると認識できるようになるかもしれません。

実践!独我論を現代社会で生かす方法

現代社会では、VRやメタバースなど、映像や音声を主観的に楽しめる技術がたくさんあります。

そのような技術を使って、あえて自分の世界をどんどん拡張させていくのはいかがでしょうか。

何かに没頭して自分だけの世界が楽しくなれば、万が一外の世界が存在しなかったとしても、そこまで恐れることはないと思います。

独我論を学びたい方におすすめの書籍

まとめ

この記事では、独我論についてわかりやすく解説しました。

独我論は、世界や他者が存在しないかもしれないという考え方で、一見すると恐ろしい思想のようにも思えます。

しかし、VR(仮想現実)やメタバースの技術が発達する現代では、自分の世界と外の世界をどのように考えるかという観点でとても興味深い思想であると思います。

この記事をきっかけに、哲学に興味を持ってもらえたら嬉しいです。